「育休って、いつ取ればいいんだろう?」「育休中にやるべきことは?」

同じような悩みを持っているパパはいませんか?

育休は、育児と仕事を両立したいママ・パパを支える大切な制度です。育児・介護休業法の改正で、2022年10月から新たに産後パパ育休(出生時育児休業)が創設され、育休をより柔軟に取得できるようになりました。本記事では、産後パパ育休の取得条件や給付金、有効活用法などについて解説します。

はる

はるこの記事は次のような人におすすめ!

・産後パパ育休の取得を検討している人

・産後パパ育休の有効活用法を知りたい人

産後パパ育休の基礎知識

まずは産後パパ育休の取得条件や取得時期について理解しましょう。

産後パパ育休の取得条件は?

産後パパ育休の取得条件は、以下のとおりです。

- 対象者:産後休業しておらず、出生後8週間以内の子どもを養育する労働者

- 対象期間:出生後8週間以内

- 休業できる日数:合計4週間

- 申請期限:原則休業する2週間前まで

産後パパ育休は、無期雇用労働者だけしか利用できない制度ではありません。無期雇用労働者とは、雇用期間に定めのない労働契約を雇用主と結んでいる労働者を指します。

一方、有期雇用労働者とは、雇用期間に定めのある労働契約を雇用主と結んでいる労働者のことです。有期雇用労働者の場合でも、一定の条件下において産後パパ育休を取得できます。

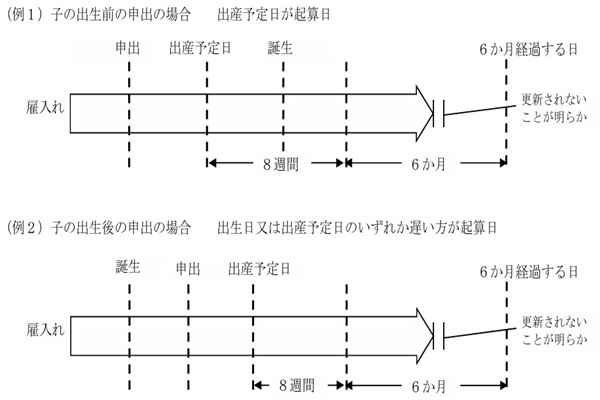

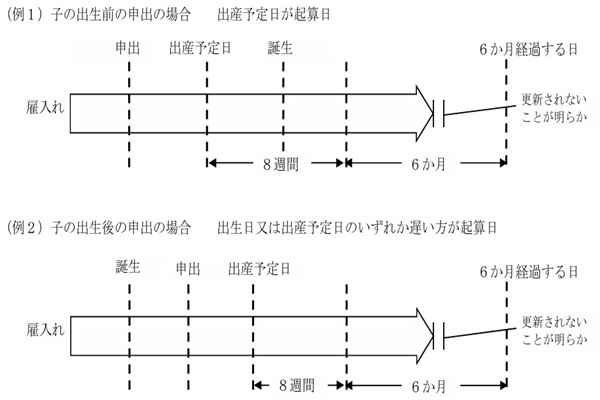

まず申請時点で、子どもの出生日または出産予定日のうち、遅い方を基準として考えていきます。8週間が経過した日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合には、産後パパ育休を取得できます。

産後パパ育休を「いつ」取るべき?

産後すぐは、手続きや上の子のケア、退院時の付き添いなど、パパのやるべきことがたくさんあります。そのため、産後パパ育休の取得時期は「産後すぐ」が良いでしょう。

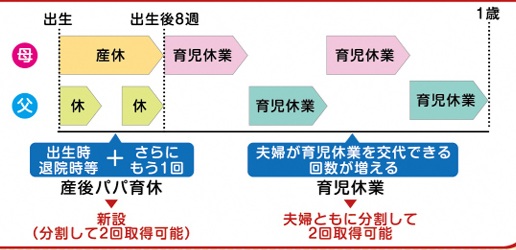

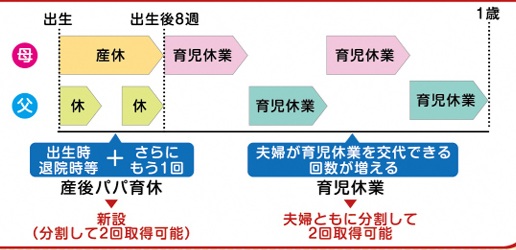

産後パパ育休をまとめて取れない場合には、2回に分割すれば、仕事と休みの調整がしやすくなります。例えば、1回目は出生時(退院時)、間をあけて出生後8週間以内に2回目を取るという方法です。また、労使協定と個別での合意が必要ではありますが、産後パパ育休中に一部就業も可能です。

産後パパ育休と育休(育児休業)は、それぞれ2回まで分割取得が認められています。育休の対象期間は「子どもが1歳に達するまで」となるため、子どもが生まれてから1歳になるまでの期間に、最大4回まで分割して休業できます。

出典:育児休業ミニリーフレット(厚生労働省) を加工して作成

育休中に受け取れる3つの給付金

育休中は給与が支払われないため、収入面で不安になる方もいるかもしれません。しかし、一定の条件を満たせば、以下の給付金を受け取れます。

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、産後パパ育休の取得を促進することを目的としており、産後パパ育休中の家計をサポートします。

| 対象者 | 雇用保険に加入している被保険者で産後パパ育休を取得した人 |

| 支給額 | 休業開始時賃金の67% |

| 支給対象期間 | 子どもの出生後8週間以内 最大28日間の受給が可能 |

| 申請方法 | 会社がハローワークへ申請 |

| 備考 | 勤務先から8割以上の給与が出ている場合は支給なし |

育児休業給付金

育児休業給付金は、育休の取得を促進することを目的としており、育休中の家計をサポートする給付金です。産後パパ育休中に受け取れる出生時育児休業給付金と合わせて覚えておきましょう。

| 対象者 | 雇用保険に加入している被保険者で育休を取得した人 |

| 支給額 | 休業開始から180日目まで:休業開始時賃金の67% 181日目以降:休業開始時賃金の50% |

| 支給期間 | 子どもが1歳になるまで(条件により1歳6か月・2歳まで延長可) |

| 申請方法 | 会社がハローワークへ申請 |

| 備考 | 勤務先から8割以上の給与が出ている場合は支給なし |

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金あるいは育児休業給付金に対して、休業開始時賃金の13%を上乗せして支給される給付金です。つまり、基本給付の67%に上乗せ分13%を加えれば、合計で休業開始時賃金の約80%が支給されます。

| 対象者 | 育休(産後パパ育休も含む)を取った本人と配偶者が14日以上の育休を取得した場合 ただし、配偶者が専業主婦(あるいは夫)や自営業などの場合は、本人のみでも対象 |

| 支給額 | 休業開始時賃金の13%を上乗せ |

| 支給対象期間 | ・男性の場合 支給対象期間の始まり:子どもの出生日または出産予定日のうち早い日 支給対象期間の終わり:子どもの出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 ・女性の場合 支給対象期間の始まり:子どもの出生日または出産予定日のうち早い日 支給対象期間の終わり:子どもの出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 ・支給日数は、育休(産後パパ育休を含む)を取得した日数分で、最大28日間となる |

| 申請方法 | 会社がハローワークへ申請 |

| 備考 | 出生時育児休業給付金や育児休業給付金が支給されない場合は支給なし |

時期別!産後パパ育休の有効活用法

産後パパ育休を有効活用するために、以下の内容を参考にすると良いでしょう。

産後すぐ

ママと赤ちゃんは入院中で、3時間おきの授乳や夜泣き対応などの育児が始まる時期です。パパは、赤ちゃんをスムーズに迎えるための準備をしておきましょう。

- 上の子のケア

ママが不在の間、上の子は不安を感じているケースがあります。子どもの気持ちに寄り添い、温かく見守りましょう。 - 育児の予習

授乳や沐浴などの育児を予習するために、育児本を読んだり、経験者にアドバイスをもらったりするなどしましょう。 - ベビーグッズの確認

必要なベビーグッズがそろっているか、事前に確認しておくことも大事です。

産後1週間

特に問題なければ、産後1週間以内に退院可能となります。退院してもママの体は回復途中で、ホルモンバランスの変化によりメンタルが不安定になる方も。ママと赤ちゃんは、一緒に寝て起きてを繰り返し、無理のない生活をする時期です。

- 退院時の付き添い

これから始まる家での生活に、不安でいっぱいになるママもいます。荷物持ちを兼ねて、パパの付き添いがあれば、ママにとって心強いでしょう。 - 書類上の手続き

赤ちゃんの名前が決まり次第、出生届や児童手当などの手続きをしましょう。 - 出産祝いのリスト作成

出産祝いでいただいた品や贈り主の氏名・住所を記録しておくと、お返しの準備に役立ちます。

産後2~3週間

赤ちゃんとの生活に慣れ始めるものの、まだまだママを休ませることが必要な時期です。

- 2週間健診の付き添い

2週間健診は、ママと赤ちゃんが対象です。赤ちゃんをお世話しながら、検査や診察を受けるため、大忙しです。パパが付き添うようにしましょう。 - ママのストレスを軽減する

ママが気分転換できるように、ママが育児から離れてリラックスできる時間を定期的に設けましょう。

産後1か月

ママの体調が安定し、横になっている生活から普段の生活へ徐々に戻していく時期です。引き続き、パパは率先して家事や育児をこなしましょう。

- 1か月健診の付き添い

1か月健診は、ママと赤ちゃんが対象です。この健診で問題なければ、ママの健診は終了となります。 - お宮参りの手配

お宮参りは、赤ちゃんの誕生を神様に報告する行事です。生後1か月頃にこだわらず、母子の体調が安定したタイミングで行う家庭も少なくありません。 - 出産祝いのお返しを贈る

出産祝いの金額に応じ、お返しを決めます。このときに、出産祝いのリストが役立ちます。

産後2か月

産後すぐから続く、頻回の授乳や細切れ睡眠などで、ママのストレスが溜まりやすい頃です。夫婦で協力して、大変な時期を乗り越えましょう。

- 赤ちゃんを予防接種と2か月健診へ連れていく

医療機関によっては、赤ちゃんの予防接種と2か月健診を同時に行う場合もあります。ワクチンによる副反応の有無を確認するのに時間を要し、保護者の付き添いが必要です。

まとめ

産後パパ育休は、仕事と育児の両立をサポートする制度です。産後のママを支えるために、産後すぐの時期に産後パパ育休を取得すると良いでしょう。分割取得ができるため、育休と合わせれば、1歳までに最大4回休業可能です。

産後すぐは、手続きや上の子のケア、退院時の付き添いなど、やるべきことが目白押しです。一方で、ママの体調は不安定で、無理のない生活を心がける時期でもあります。この時期にパパが「産後パパ育休」を取得すれば、ママの負担を軽減できるだけでなく、赤ちゃんの成長を間近で見れるメリットもあります。

記事内でご紹介した有効活用法を参考に「産後パパ育休」を上手に使って、産後の大変な時期を乗り越えましょう。

コメント